Facebook や Instagram をスクロールしていると、ハッとするほど美しい女性が軽やかに踊る動画が流れてくる。

完璧なプロポーションに、非の打ち所のない笑顔。

しかし、もしその女性が、この世に存在しない「AI が創り出した幻」だとしたら…?

今、AI による画像生成技術は驚異的な進化を遂げ、私たちの日常に静かに溶け込んでいます。しかし、その一方で、その技術が安易な広告や、いわゆる「オジサンホイホイ」的なコンテンツで大量に消費されている現状に、一抹の悲しさを覚えるのは私だけではないはずです。

これは、私が夢見た「AI タレント」の未来なのだろうか?

かつて日本中を驚かせた CG アイドル「伊達杏子」の登場から 28 年。技術は「不気味の谷」を越え、今まさに、熱愛も炎上も存在しない“完璧なスター”を生み出そうとしています。

この記事では、リアル系バーチャルタレントの進化の歴史と、彼らがまだブレイクに至らない理由を考察します。そして、技術の進化のその先に、私が個人的に抱き続けている「魂を感じる AI タレントの誕生」という 28 年越しの夢について語ります。

結論:数年以内に「個人クリエイター発のスター AI タレント」が誕生する

では、この記事の結論を先に述べます。

数年以内に、特定の企業が巨額の予算を投じて作る広告キャラクターではなく、一個人が生み出した『スター AI タレント』が、ネットから生まれる。私はそう確信しています。

なぜ、そう言い切れるのか? 根拠はただ一つ、「キャラクターを一体生み出す制作コスト」の劇的な崩壊です。

ここで言う「コスト」とは、TVCM の放映料などを含めた総額のことではありません。あくまで、一人の魅力的なバーチャルキャラクター(3D モデル)を生み出し、簡単な PR 動画を作るまでにかかる「制作費」に絞った話です。

かつて「伊達杏子」のようなキャラクターを一体作るには、専門の CG スタジオと技術者チーム、そして数百万、時には数千万円という莫大な開発予算が必要でした。それはまさに、大企業だからこそ許されたプロジェクトだったのです。

しかし、今は違います。 画像・動画・音声の生成 AI 技術が爆発的に進化した結果、高性能な PC と月数千円程度のツール利用料、そして何よりクリエイターの情熱さえあれば、個人でも驚くほどリアルなキャラクターを、声付きの動画として動かすことが可能になりました。

かつて数百万円を投じていた制作作業が、実質、電気代とわずかなサブスクリプション料金で実現できる。これは、制作コストが 100 分の 1、いや 1000 分の 1 になったと言っても過言ではない、革命的な変化です。

これは、高価な機材が必要だった映画制作が、スマートフォンの登場で誰もが映像クリエイターになれた状況と酷似しています。

これまで企業の都合やライセンスの問題で見えにくかった「個性的で魅力的なキャラクター」を、才能ある個人が自由に、低コストで生み出し、世界に発信できる。私たちは今、まさにそんな時代の転換点に立っているのです。

では、この結論に至るまでのリアル系バーチャルタレントの歴史と、彼らが国民的スターになるために乗り越えるべき壁について、次から詳しく見ていきましょう。

「伊達杏子」から始まった、リアル系バーチャルタレント 28 年の歩み

私たちが今立っている「AI タレント誕生前夜」という地点。ここに至るまでには、約 30 年にわたるクリエイターたちの夢と挑戦の歴史がありました。

1996 年~:CG の夜明けと「始祖」たちの衝撃

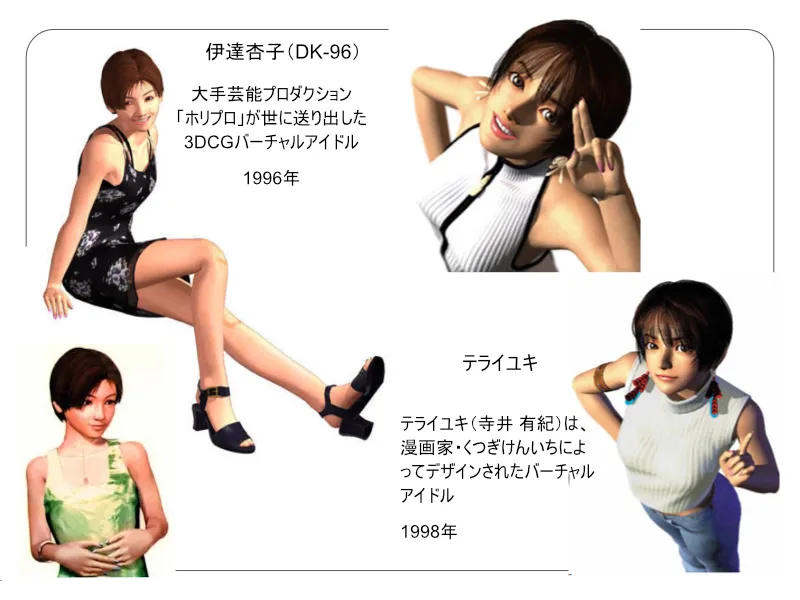

すべての始まりは、1996 年。大手芸能事務所ホリプロが「世界初のバーチャルアイドル」として世に送り出した『伊達杏子』です。

1996年にデビューし、世間を驚かせた「伊達杏子」]

1996 年にデビューし、世間を驚かせた「伊達杏子」。その存在は海外ニュースでも取り上げられた。

当時はまだ 3DCG という言葉自体が一般的でなかった時代。彼女の登場はまさに衝撃的で、雑誌の表紙を飾り、ラジオのパーソナリティを務めるなど、本物のアイドルのように活動しました。しかし、当時の技術ではリアルな動きを滑らかに表現するには莫大なコストと時間がかかり、その活動は長くは続きませんでした。

伊達杏子が企業主導の巨大プロジェクトだったのに対し、個人の情熱からスターが生まれたのが『テライユキ』(1998 年)です。漫画家くつぎけんいち氏が趣味で制作したこのキャラクターは、その愛らしいルックスで瞬く間に人気となり、写真集や CM に出演するほどの商業的成功を収めました。

この時代のキャラクターたちは、まだどこか硬質で作り物感はありましたが、「CG で創られた人間が、タレントとして活躍する」という未来の夢を、私たちに確かに見せてくれました。

2015 年~:「不気味の谷」を越えた写実性の追求

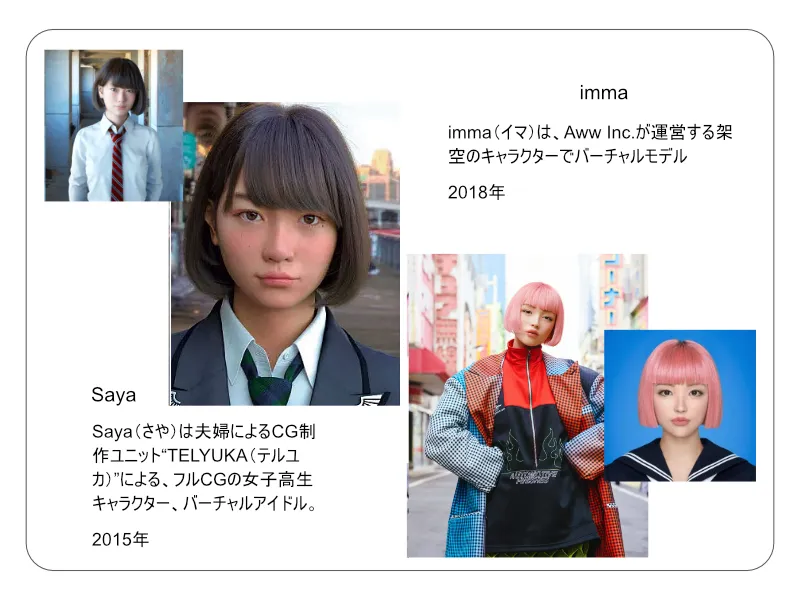

しばらくの沈黙の後、2015 年に世界中のクリエイターを震撼させるキャラクターが登場します。3DCG クリエイター夫婦ユニット「TELYUKA」が生み出した女子高生『Saya』です。

肌の質感、髪の毛一本一本まで、実写と見紛うほどのリアルさで「不気味の谷を越えた」と評された「Saya」]

肌の質感、髪の毛一本一本まで、実写と見紛うほどのリアルさで「不気味の谷を越えた」と評された「Saya」。

SNS で公開された彼女の姿は、CG だと説明されてもにわかには信じがたいほどの圧倒的な写実性を誇っていました。人間と見分けがつかないほどリアルな存在が引き起こす違和感――いわゆる「不気味の谷」を完全に越えたと評され、その技術力は世界中から賞賛されました。

そして 2018 年、そのリアルな表現力は「インフルエンサー」という新しい形で花開きます。ピンクのボブヘアーが特徴的な『imma(イマ)』です。彼女は Instagram に登場するやいなや、そのリアルさとファッション性で人気が爆発。大手ブランドの広告に次々と起用され、バーチャルヒューマンという存在を世に知らしめました。

そして現在:プロの仕事と、個人の創造性が交差する時代へ

Saya や imma が示した写実性の追求は、一見、2 つの異なる方向へと進化しているように見えます。

一つは、伊藤園の CM に代表されるような、企業による「プロの仕事」。これは、広告塔として管理しやすく、高品質な「デジタルヒューマン素材」を追求する進化です。

そしてもう一つが、個人クリエイターによる「革命」。こちらは、ファンからの共感を呼ぶ「物語」や「個性」を持った、新しい「スタータレント」を追求する進化です。

しかし、この 2 つの流れは完全に分断されているわけではありません。プロが生んだ技術が個人に還元され、個人の生んだアイデアがプロに影響を与える。このように、両者は互いに影響を与え合いながら、市場全体を次のステージへと押し上げているのです。

このように、プロの現場ではより高度な AI タレントが生まれ、同時に個人クリエイターが自由にキャラクターを生み出せる環境が整いました。技術的には、いつでもスターが生まれてもおかしくない状況です。

では、これだけの技術が揃っていながら、なぜまだ「国民的スター」と呼べる AI タレントは生まれていないのでしょうか? 次章では、その理由を 3 つの「壁」から考察していきます。

なぜまだ国民的スターは生まれない?

伊藤園 CM から見える 3 つの壁 技術は成熟し、個人でもキャラクターを生み出せる環境が整った。それなのに、なぜ私たちはまだ「伊達杏子」の衝撃を超えるような、国民的スターと呼べる AI タレントに出会えていないのでしょうか。 その理由を、象徴的な事例である伊藤園の CM などをヒントに、3 つの「壁」から考察します。

壁 ①:活躍の場とコストのミスマッチ - TVCM では魅力が活かせない?

伊藤園の CM は、AI タレントの技術的な到達点を示す素晴らしい事例です。しかし、同時に「企業の限界」も示唆しています。

そもそも、一本数千万円から一億円以上にもなる TVCM の総予算から見れば、タレントの制作費が仮に数百万円かかろうと、その割合はごく僅かです。企業にとって、AI タレントを起用するコスト削減効果は限定的で、スキャンダルリスクの回避以上の積極的な理由にはなりにくいのが現状でしょう。

さらに重要なのは、TVCM という「30 秒の広告枠」では、キャラクターの持つ「物語」や「個性」を伝えるには時間が圧倒的に足りないことです。結果として、伊藤園の彼女のように「名前のない、美しいモデル」としての役割に留まってしまいます。 AI タレントが本当に輝く場所は、旧来のテレビではなく、ファンと長期的な関係を築けるインターネットの世界ではないでしょうか。

壁 ②:「魂」は誰が吹き込むのか - “中の人”から“AI 自身の個性”へ

「スキャンダルがない」ことは AI タレントの大きな利点です。しかし、それは「魅力がない」ことの裏返しにもなりかねません。

かつて VTuber のキズナアイが「中の人」問題で揺れたように、キャラクターの魅力の源泉が特定の一人に依存する危うさは常に存在します。では、AI が自律的に個性を持ち、ファンと交流することは可能なのでしょうか。

ここでの最大の壁は「声」と「人格」です。

AI による音声合成技術は進化しましたが、まだ感情の機微や、人を惹きつける独特のイントネーションを完全に再現するには至っていません。私たちが誰かのファンになる時、その人の声や話し方に惹かれる部分は非常に大きいはずです。

完璧な容姿を持っていても、魂を感じないキャラクターを、私たちは「推す」ことができるでしょうか。この根源的な問いが、二つ目の大きな壁です。

壁 ③:市場の好みという見えざる壁 - 日本では“アニメ顔”が強い?

最後の壁は、日本の市場が持つ独特の「好み」です。

現状、バーチャルタレント市場を席巻しているのは、ホロライブやにじさんじに代表される、アニメキャラクターの延長線上にある VTuber たちです。

彼らはグッズ展開やメディアミックスがしやすく、ビジネス的にも成功を収めています。 これは、日本市場において、リアルな人間像よりも、デフォルメされた「キャラクター」の方が、ファンにとって感情移入や応援の対象になりやすい文化があるからかもしれません。

どんなに技術的にリアルなキャラクターを生み出せても、市場がそれを求めていなければ、国民的スターになるのは難しい。この「文化の壁」は、技術だけでは乗り越えられない、最も手ごわい壁と言えるかもしれません。。

まとめ:28 年越しの夢、私たちが目撃する「新しい才能」の誕生

これまで、リアル系バーチャルタレントが国民的スターになるのを阻む「3 つの壁」について考察してきました。

活躍の場が旧来のメディアに限られるという「場所の壁」。 魂を感じさせられないという「人格の壁」。 そして、アニメ文化が根強いという「市場の壁」。

これらは確かに、巨大資本を持つ企業がタレントをプロデュースする上では、今なお高い壁として存在し続けるでしょう。

しかし、私は断言します。これらの壁は、たった一人のクリエイターの情熱によって、すべて打ち破られる、と。

なぜなら、彼らは企業の論理に縛られないからです。30 秒の CM 枠で魅力を伝える必要はありません。YouTube や SNS を舞台に、時間をかけてキャラクターの物語を紡ぎ、ファンとの絆を育むことができます。完璧なモデルである必要もありません。むしろ、少し不完全で、人間らしい葛藤を抱えているからこそ、人は「魂」を感じ、応援したくなるのです。

もちろん、LoRA のような技術で実在のタレントの「そっくりさん」を作ることは、本当の解決にはなりません。それは模倣であり、創造ではないからです。私たちが心を奪われるのは、誰かのコピーではなく、そのクリエイターにしか生み出せない、唯一無二のオリジナルな魅力を持つキャラクターのはずです。

私が、ブラウン管の向こうにいた「伊達杏子」に未来の夢を見てから、28 年という月日が経ちました。

かつては専門のスタジオと数千万円の予算がなければ描けなかった夢が、今、私たちの手の中にある PC で、ほとんどコストをかけずに実現できる時代になりました。技術は、ついに私たちの夢に追いついたのです。

私たちが本当に待ち望んでいるのは、スキャンダルと無縁な、ただ美しいだけの「お人形」ではないはずです。

欠点や弱さもさらけ出し、ファンと共に笑い、悩み、成長していく。そんな、生身の人間以上に「人間らしい」と感じさせてくれる物語を持つ、魂の宿ったバーチャルタレント。

そんな新しい才能が、どこかの国の、誰かの部屋で、まさに今、生み出されようとしている。 その誕生の瞬間を、私は一人のファンとして、心から待ち望んでいます。